Категории игр

Игры по алфавиту

История появления приставки Денди в России

Появление приставки «Денди» в России стало одним из самых ярких культурных событий ранних девяностых. На рынок она вышла в конце 1992 года, когда компания «Steepler» ввезла и локализовала клоны японской Nintendo Famicom под собственным брендом. Формально это была не оригинальная лицензированная консоль, а совместимая с ней система, но для миллионов детей и подростков слово «Денди» мгновенно стало синонимом любых 8-битных игр. На фоне стремительно меняющейся страны и дефицита развлечений приставка предложила простую магию: вставить картридж, нажать кнопку и оказаться в мире приключений, не требующем ни спецподготовки, ни дорогостоящего ПК.

Старт продаж совпал с появлением в магазинах первых картриджей и журналов с прохождениями, а также с агрессивной рекламой и узнаваемым фирменным стилем со слонёнком на логотипе. Рынок был полудиким: рядом с «официальной» продукцией продавались бесчисленные «мультикартриджи» с обещаниями «9999 in 1», переходники, блоки питания, пистолеты-«зэпперы» и джойстики всех форм и цветов. Но именно «Steepler» задала стандарты упаковки, гарантийного обслуживания и сетки дистрибуции, благодаря чему «Денди» можно было купить не только в столице, но и в небольших городах. Важную роль сыграли демонстрации в магазинах и игровые стойки: шумный ряд кинескопов с мерцающими уровнями Mario или Contra собирал толпы, превращая покупку в событие.

Ассортимент самих приставок быстро расширился. Флагманом первых месяцев стала Dendy Classic — «коробочка» формата топ-лоадера в стиле Famicom с двумя прямоугольными геймпадами и нередко с комплектным световым пистолетом. За ней последовала более доступная Dendy Junior, ориентированная на массового покупателя: легче, дешевле, с упрощённым корпусом, но полностью совместимая с библиотекой игр.

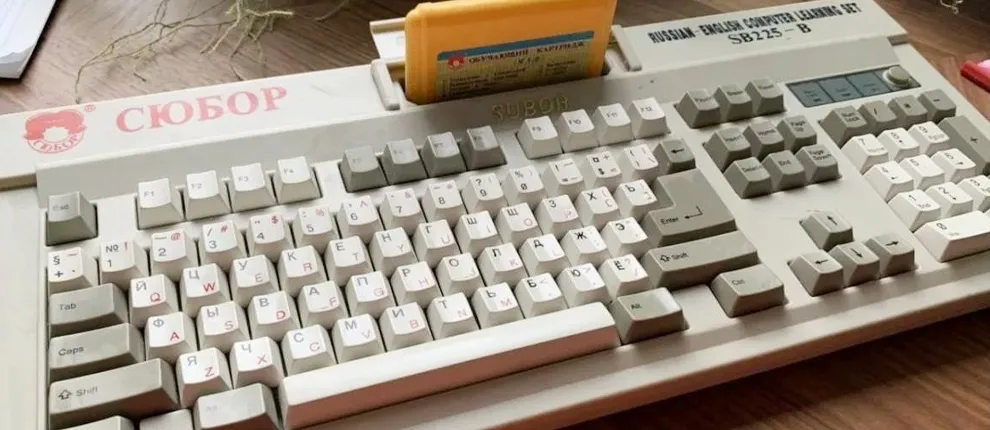

Позже на прилавках появлялись модификации с индексами II и Pro, а также вариации с иными форм-факторами — от компактных систем с выносными портами до интегрированных решений с геймпадами-«каплями». Встречались и «учебные» версии по мотивам Subor — по сути те же клоны Famicom с клавиатурой и простейшими программами для набора текста и псевдо-Basic, что давало родителям моральное оправдание покупки: ребёнок не только играет, но и «учится».

Технически «Денди» работала в среднем режиме между PAL-и NTSC-миром: большинство моделей выдавали 50 Гц, что слегка меняло скорость и тональность музыки относительно оригинальных японских релизов. Карточный стандарт был «фамикомовским» на 60 контактов, поэтому вместе с приставками активно продавались переходники на 72-контактные карты формата NES. Эта гибкость сделала рынок картриджей особым миром: наряду с честными одноигровыми платками встречались сборники, «перешитые» версии хитов, переименованные порты аркад и местные любительские компиляции. Входной порог был невысоким: телевизор, розетка и один картридж — дальше всё решали навыки и удача.

Маркетинг сыграл роль катализатора. Телевизионные блоки рекламы с бодрой мелодией и яркой графикой создавали эффект «вещи мечты», а тематические передачи середины девяностых — прежде всего «Денди — Новая реальность» на 2×2 и впоследствии на крупном канале — превращали игры в обсуждаемую повестку. Там показывали новинки, секреты, турнирные моменты и прохождения, воспитывая целое поколение «знатоков» уровней и боссов. Рядом развивалась и печатная среда: обзоры, советы, карты, коды. Эта медиасоставляющая закрепила «Денди» как культурный символ, а не просто железку под телевизором.

Разновидности приставок на рынке к середине десятилетия исчислялись десятками. Помимо «классических» и «джуниорских» моделей, были полулегальные и вовсе нелегальные аналоги с близкими названиями и внешностью: «Terminator», «Magistr», «Pegasus», «Subor», «Kenga». Некоторые копировали дизайн контроллеров от Super Nintendo, другие предлагали «турбо-кнопки», третьи — встроенные «тысячи игр» в ПЗУ. Качество, разумеется, варьировалось, но совместимость с популярными картриджами и низкая цена обеспечивали устойчивый спрос. Для школьника выбор часто определялся не логотипом на коробке, а тем, чей блок питания окажется надёжнее и какие «три в одном» будут продаваться на соседнем рынке.

Окружающая экосистема включала и периферию. Световые пистолеты, работавшие с «утками» и тиром в стиле Wild Gunman, удлинители для джойстиков, многоразовые картриджи с аккумулятором для сохранений, «магические» коврики и даже ковры-контроллеры для спортивных игр — всё это можно было встретить на прилавках. Сервисные центры «Steepler» и партнёров обеспечивали ремонт, хотя в духе эпохи многие поломки устранялись «умельцами» на дому с помощью паяльника и запасной микросхемы. К концу жизненного цикла в продаже появились компактные «телевизионные» версии с предустановленными играми — предвестники будущих «мини-консолей», только в суровом постсоветском исполнении.

Игровой каталог со временем стал головокружительно пёстрым. На «Денди» сосуществовали великие хиты платформинга, экшены, скролл-шутеры, спортивные и гоночные проекты, а также безымянные аркады, клонировавшие друг друга. Многие познакомились с видеоиграми именно через 8-битные шедевры, пусть и в слегка изменённой технической огранке. Для молодых родителей приставка становилась семейным опытом: вечера за «Танчиками», попытки пройти очередной «босс-раш», переговоры о «ещё один уровень — и спать». Эта социальная сторона и сделала феномен долговечным: «Денди» закрепилась в памяти как общее приключение.

Коммерческая история проекта неизбежно столкнулась с макроэкономикой. С середины девяностых на рынок пришли 16-битные системы и первые 32-битные консоли, компьютеры подешевели, а вкусы аудитории начали меняться. Тем не менее «Денди» удерживалась удивительно долго благодаря низкой цене и колоссальной инерции существующей библиотеки. Финансовые потрясения 1998 года ударили по дистрибьюторам и поставщикам комплектующих; «Steepler» пережила тяжёлые времена и в конечном счёте проект сошёл на нет. Но к тому моменту задача уже была выполнена: «Денди» приучила страну к идее домашних видеоигр, создала язык общих ссылок и мемов, а также подготовила почву для следующего поколения платформ.

Сегодня «Денди» воспринимается как культурный код, объединяющий людей, выросших в переходную эпоху. Ретросообщества восстанавливают редкие ревизии приставок, спорят о правильных контроллерах и частоте кадров, переводят и «чинят» старые платы, собирают каталоги картриджей и архивируют рекламные ролики. В цифровом виде многие игры доступны на современных платформах, но субкультура «настоящего железа» не исчезает: кому-то важен щелчок кнопки Power, тёплое свечение кинескопа и легкая неидеальность звука, которая когда-то и сделала «Денди» самой родной техникой в доме.

Итак, «Денди» появилась в России в 1992 году и развилась в целую линейку устройств — от Dendy Classic и Junior до многочисленных модификаций и «учебных» клавиатурных версий. Вместе с ней возник огромный рынок картриджей, аксессуаров и медиаподдержки, сформировавший первые поколения отечественных геймеров. Это была не просто приставка, а явление, в котором сошлись предприимчивость дистрибьютора, жажда новых развлечений и особая атмосфера 90-х — эпохи, когда два геймпада, мультикартридж и свободный вечер означали целую вселенную.